|

�t�[�R�[�U��q |  |

�W���C���z�C�[�� |  |

�g���\�������O |  |

�܂ڂ낵�̕� |  |

��� |  |

�d�q�_ |  |

���̋O�� |  |

HR�} |  |

�����E�T�C�N���g���� |  |

��ʑ��ΐ����_�T�v |  |

�f���q�W�����_�T�v |

| [�T��] | ������ި����˂������ | HR�} | �����ߓ��_�ړ� | ���̘p�ȁE��ׯ�ΰ� | �d�̓����Y | �F���w�i���� | �ذ���ݕ����� | [���_���] | �����ߓ��_�ړ� | ���̘p�� | �d�̓����Y | �d�͔g | ����¼�ĉ� | ������v�� | �����Ȋw�����قŊw�ԕ����w �z�[�� |

�n���⑾�z�̏d���́A���ȏ��ɂ�������Ă��܂���ˁI�@�v����Ȃ��̂ɁA�ǂ����ēV�̂̏d�ʂ�������̂ł��傤���H

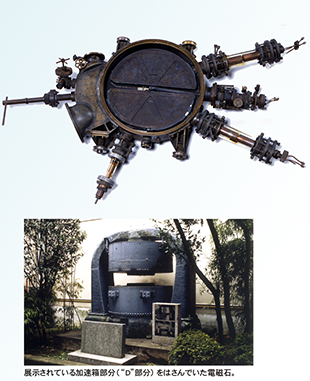

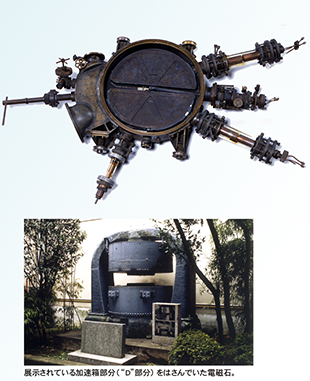

���}�Ɏ����Ȋw�����ق̓W�����́A�L���x���f�B�b�V�����A�n���̖��x�i���Ȃ킿�d���A�{���I�ɂ͖��L���͒萔�j���͂���ړI�Ŏg�p�������u �i�E�}�j��p���A�Q�̑召�̉��ʂ�����Ԋu�߂Â����Ԃ��ǂ�قǒ��������邩�i���̓W�����ł͖�T���j�A����������Ώd�͂��@���ɏ����� �l�ł��邩��̌������悤�Ƃ�����̂ł��B

�]�k�ł����A����̖ړI�͂�͂薜�L���͒萔��

���߂邱�Ƃɂ��������A�_�����L���ǂ܂�邽��

�ɂ͖��͓I�ȃ^�C�g���Ƃ���K�v������̂ŁA�^

�C�g�����u�n���̏d�����v��v�Ƃ����Ƃ������

�܂��B�l�I�ɂ͂�����ł������Ǝv���܂��B

�L���x���f�B�b�V���́A���Ԃ��v�����̂ł͂Ȃ��A���ʂ�݂邷���̔P����ƒނ荇���͂���A���L���͒萔�i�d�͒萔�jG �����ݒm���Ă���l�ƂP�����x�������Ȃ�

���x�� G=6.74x10-20Km3/Kg/s2 �܂����B

���̒l�ƁA�n�\�ŊȒP�ɑ���ł���d�͉����xg�ƒn���̔��aR�� �p���āA��{�I�ȃj���[�g���̉^���������img = F = GMm/R2)�ɑ�����Čv�Z����ƁA���̂悤�Ȓl�i���ݒm���Ă���l�Ƃ̌덷�Q�����x�j�������܂��B

���z�̏d���́A�P�v���[�̖@����\���j���[�g���̉^��������(������^���̉^�s�O�����u�P�v���[�̖@���v�Q�Ɓj���g���A

�����ł��f��p���A�n�������z�������� T �ƒ����a a ����A�e�Ղɋ��߂邱��

���ł��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���̂悤�ɁA�V�́i�F���j�𗝉�����ɂ́A�d�͒萔�̒l�͏d�v�ȕ����萔�ł��B�X�ɂ́A�d�͒萔�̒l�����ł͂Ȃ��A�d�̖͂{���𗝉����邱�Ƃ��K�{

�ƂȂ��Ă��܂��B

�d�͂Ƃ͉�����˂��l�߂Ă����A���ꂩ���������u���b�N�z�[���E�_�[�N�}�^�[�E�_�[�N�G�l���M�[�Ə̂����F���_�̍Ő�[��

�˂�������܂��B

�����Ȋw�����ق̉F���R�[�i�[�ɂ́A���R�̂��ƂȂ��琯�Ɋ֘A���鑽���̓W����������܂����A�F���𗝉�����̂ɍ���s���Ƃ����

�u���b�N�z�[���E�_�[�N�}�^�[�E�_�[�N�G�l���M�[�Ȃǂ̓W�����͂���܂���B����͎����������ݎ����Ă���ϑ���i�ł͒��ڊϑ��ł��Ȃ�

����ł��B�ǂ����ĖڂɌ����Ȃ����̂̑��݂�������̂��́A�A�C���V���^�C������N������ʑ��ΐ����_

�𗝉����Ȃ���Ȃ�܂���B(���̏ڍׂɋ��������������ʑ��ΐ����_��{�������Ă��������B)

�����Ƃ��Ȋw�ł������A���R���闝�_�����ł͕s�\���ł��̖T�ƂȂ�ϑ��������Ȃ���Ȃ�܂���B���̂��Ƃ͌�ŏq�ׂ�

�Ƃ��āA����炪�d�v�Ƃ����Ӗ����l���Ă݂܂��傤�B

(a)�g�q�}�i�w���c�V���v�����O�E���b�Z���}�j�ƃu���b�N�z�[��

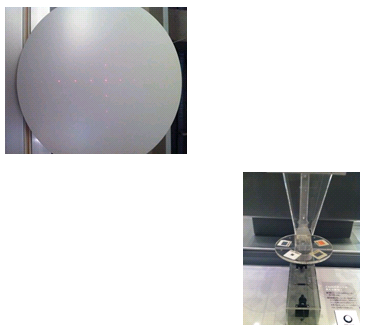

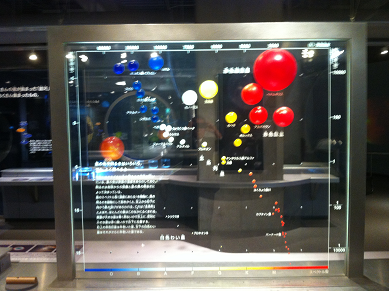

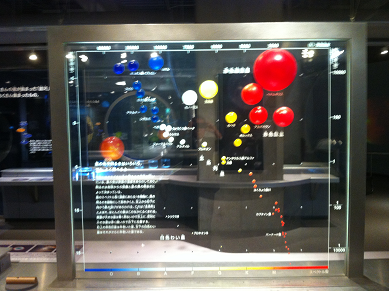

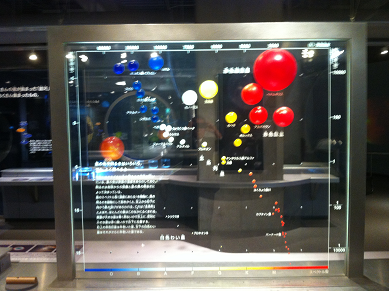

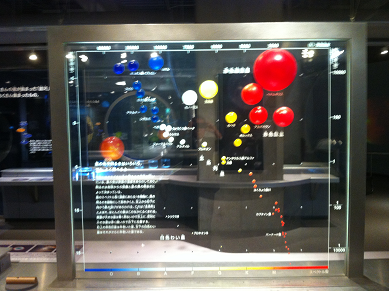

�����Ȋw�����ق̓W���ɂ́A���}�̂悤�ȑ�^�f�B�X�v���C������܂��B���̐}���w���c�V���v�����O�E���b�Z���}�i�����Ăg�q�}�j�ƌ����܂��B

���̐}�̉����͐��̌��̃X�y�N�g���^��\���Ă��܂����A

�����͐��̕\�ʉ��x�ƑΉ����Ă���̂Ő}���㕔�ɉ����Ƃ��Đ��̕\�ʉ��x��������Ă��܂��i�������Ԋu�͓K���j�B���Ȃ킿�E����

�ቷ�ō����������ƂȂ�܂��B�܂��c���͐��̐�Γ���������킵�Ă���A�㑤�����邢�i�����ڂ̖��邳�Ƃ͈قȂ�܂��j���Ȃ킿

���S�̂̕��˃G�l���M�[���傫�����Ƃ��Ӗ����܂��B�����͐�Γ����ňÂ����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

���̐F�́A�\�ʉ��x���Ⴂ(�E���j�قǐԂ��ۂ��Ȃ�A���x�������i�����j�Ȃ�ɂ�A���F�E���E�̂悤�ɕω����܂��B

���̑傫���́A�E��ɂ��鐯���傫���A�����ɂ��鐯���������̂ł����A���̑傫���͓K���ɕ`���Ă���܂��B

�}�����ɂ͑��z������܂��B���ォ��E���ւ̐���ɑ����̐�������ł��܂����A��������n���ƌ�

���܂��B���̈ꐶ�̑唼�͎�n�̏�Ԃɂ���A�I���߂��ɂȂ�ƁA�E��Ɏ����ꂽ�ԐF�����E�ԐF���������o�Ă��̈ꐶ���I���܂��B

��̐}�ł́A�����E�c���̑傫�����ǂ��킩��܂���̂ŁA�Ȋw�����ق̐������ɂ���}�������}�ɂ�����x�Љ�Ă��܂��B

��̐}�ł������}�ł����̑傫���͐��m�ɕ`���Ă��Ȃ��̂ŁA�����������m�Ɏ������߂ɁA���E�}��p�ӂ��܂����B

���E�}�̉E������̐��͓������̑傫����\���܂��B�j���͑��z�̉��{�ɓ����邩�������Ă��܂��B�Ⴆ�x�e���M�E�X�̑傫���͐}�ł� ���z�̐��S�{�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�����A�x�e���M�E�X�͖����ό����ɂ��ߐ��m�ɕ\���ɂ����̂ł����A���鎑���ɂ��Α��z�̂P�O�O�O�{�߂� �i�ؐ��O���܂ōL�����Ă���j�Ƃ������Ă��܂��B�܂��A���E�}�ɂ́A���_�v�Z�ɂ��`���ꂽ���̈ꐶ�i�i���̉ߒ��j���������܂������A ���̂��Ƃ����������������܂��傤�B

| HR�} | HR�}�^�����} |

|

|

��n���́A���f����Ȃ錴�n�������̒��S���Ŋj�Z�������ɂ��He�����M�����P���Ă��鐯�ł��B

���_�v�Z�ɂ��ƁA�ǂ̎��ʂ̐��ł����Ă��}���Ɏ����悤�ɓ����W�O�U�O�o�H�i�VMsun�̂��ꂪ������Ղ��j���o�Đi�����܂��B

�ŏ��̋��ܓ_���A���S���̐��f���R���s����_�ŁA��n�ł����Ԃ͂����ŏI���܂��B���S���̔M�����Ȃ��Ȃ�̂Ő��͎��k���A

���̎��k�ɂ��d�̓G�l���M�[�ɂ�蒆�S��He�j�̊O�w����H�����i�Q�Ԗڂ̋��ܓ_�j���A�����He�j����������Ɠ����ɊO�w���c���i�E���ցj���Ă����܂��B

�O�w�����Η����n�߂�ƁA�\�ʉ��x�͂��܂�ω������ɖ��邭�Ȃ�c���i�E��ւ̗����オ��j���i�݂܂��B������x�c������Ƃ���ƂƂ��ɐ�������He�j

�����k���n�ߐ��S�̂����k�i�����ցj���A�Ō�̋��ܓ_�ɐi�݂܂��B���̓_�ł́A�d�̓G�l���M�[��He�j���\�������ƂȂ����I�ɔR�Ă��b�C�n����������܂��B

���̉^���̈Ⴂ�͂�������ŁA���z���ʒ��x�̐��i�}�� �PMsun)�ł́A�b�C�n�j�́A���ʂ��������d�̓G�l���M�[��

�����Ȃ����߁A����ȏ��Ne,Mg���ւ̊j�Z�������N�����قǍ����ɂ��Ȃ炸�A�d�͂��x����ꂸ���k���N�����܂��B���̎���ł�H�̔R�Ă��i�݁A

�₪�Đ��S�͖̂c�����āA�O�w���͍P�����Ƃ����`�Ŕ�ы����f���_�ƂȂ�܂��i�ŏI�_�j�B���S���͍����������悤��

���k���A�b�C�n����Ȃ����F��i�d���͑��z���ʒ��x�Ȃ�A�傫���͒n�����x�j�Ƃ��Ďc�邱�ƂɂȂ�܂��B

HR�}�����ɏ������`����Ă���V���E�X�a������ł��B���x�͍������������̂ňÂ����������܂���B

����A���z���ʂ̂W�{�ȏ�̐��ł́A�傫�Ȏ��ʂ̂��ߏd�̓G�l���M�[���傫����荂���ƂȂ�̂Ŋj�Z���������e�w�łǂ�ǂ�i�݁A���S���ł͓S�̐����܂Ői�s���܂� �i�����S���ł�����Ȃ̂Ŋj�Z�������͂����ŏI���܂��j�B���̓S�̊j�͓S�̌������ɂ�蒆���q�̊j�ɕω����܂����A���̍ۓS�����k���N�����Ռ��g ���������܂��B���̔����ŊO�����͈�C�ɐ��������A���V���������N�����܂��B���S�Ɏc���ꂽ�����q�j�́A���ȕ���قǎ��ʂ��Ȃ��̂� �ׂꂸ�������q���i���z���ʂ̂Q�{���x�Ȃ�傫�����P�O�|�Q�Okm���x�j�Ƃ��Ďc��܂��B�i���F���ʂ����������ł� �Ⴄ�@�\�Ŕ�������Ƃ����Ă��܂��j

���z���ʂ̂Q�O�{�ȏ�i���F�Q�O�`�R�O�{�Ə�������j�̐��ł��A�W�{�ȏ�̐��Ɠ����ߒ����o�܂����A�Ō�̎c���������q�j�̎��ʂ��X�ɑ傫�� �̂ŁA�܂��ɂP�_�Ɏ��ȕ��Ă��܂��܂��B�������Ď��ȕ������̎���̂��锼�a�i������V�������c�V���g���a�ƌ����܂��j�����甭��������͊O���ɏo��ꂸ�A�܂����̋߂��������߂� ���╨���͂��̔��a���ɋz�����܂�Ă��܂��Ƃ����̂ł��B���̔��a�̓����̂��Ƃ��u���b�N�z�[��(�傫���͎��ʂɂ��܂������SKm���x�Ƃ������܂��j �Ƃ����܂��B

�u���b�N�z�[���́A�������������Ȃ��̂Ŋϑ��ł����A��ʑ��ΐ����_�ɂ���Ă��������ł��Ȃ����̂ł��B

�ł́A��ʑ��ΐ����_�͂ǂ�ȊG��`���̂ł��傤���B��ʑ��ΐ����_�Ƃ́A�ꌾ�Ō����A�u�d�͂ɂ���ċ�Ԃ��Ȃ����A���╨���� ���̋Ȃ���ꂽ��Ԃi(�ŒZ�o�H��i�s�j����v�Ƃ������̂ł��B�R������Ԃ̋Ȃ���͊G�ɕ`���Ȃ��̂ŁA�Q�������ʂ̋Ȃ���ƁA�����ł̌��̐i�s�o�H �̌v�Z���ʁi�u���̘p�ȁv�Q�Ɓj��}�����Ă݂܂��傤�B

�E�}�����A���l���Ă���Q�����F�����Ȃ킿���ʂ��ォ�猩�����̂ł��B�E�}��́A���̕��ʂ��d�͂̂��ߋȂ����Ă��邱�Ƃ��R�����̐��E�̏Z�l�������}�ŁA�Q�����̏Z�l��

���̂R�����Ȗʂ̏�ɏZ��ł��܂��B�������Q�����̏Z�l�ɂ͋Ȃ���͔F���ł����A�����̉F���͕��R�ȉF���ƔF�����܂��B

�����̐F�̉~���u���b�N�z�[���ł��B�ΐF�̉~�͐���\���܂��B�ʏ�̐��ł́A�u���b�N�z�[���͐����͂邩�ɏ�����������l����K�v������܂���B

���́A�R�����̋Ȗʁi�Ȃ��������ʁA�Ȃ�������ԁj�̕\�ʏ�Ōv�����ŒZ������i�݂܂����A������Q�����̏Z�l�́A���R�ȋ��(���ʁj�Řp�Ȃ��Đi�ނ悤��

�F������̂ł��B

���̎��ʂ��ɂ߂đ傫���Ȃ�ƁA���͂P�_�Ɏ��k���Ă��܂��A�F�̃u���b�N�z�[���݂̂����݂���悤�Ɍ����܂��B���̏ꍇ�́A�u���b�N�z�[���̏\���O����ʂ���́A���̏ꍇ��

�卷����܂��A�߂���ʂ�ɂ�u���b�N�z�[���̎��������Č��̕����֖߂�����A������ĉ����Ȃ������悤�Ɍ��̕����Ɠ��������ɐi�肵�܂��B�ł������ȋ����́A

�܂��Ƀu���b�N�z�[���̕\�ʋ߂���ʂ낤�Ƃ�����́A�u���b�N�z�[���̒��ɗ�������ł��܂��A�Ăяo�Ă���Ȃ��Ȃ�܂��B

�u���b�N�z�[���̓����́A��X�̎���Ƃ͈قȂ����َ����ł���i�����̎��Ԏ��E�����̋�Ԏ��Ƃł������܂��傤���B�܂��A���̐��E�ł͌��~�����X���A���̓u���b�N�z�[���̒��S������

�i�ނƐ�������������܂��B�j�A�ʂ̋c�_���K�v�ƂȂ�܂��B�����𗝉��ł���ΉF���̎n�܂肪�����ł���Ƃ���Ă��܂��B

�@�@�@���Q�l�P���@���~���ƃu���b�N�z�[��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�}����[�@]���̐}�́A�Q������ԂƎ��Ԏ�����Ȃ�R��������ł́A���ƕ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̉^����\���Ă��܂��B���͉~���\�ʂ��^�����A���̉~���i�ߋ��j����A�~

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����_�i���݁j���o�āA��̉~���i�����j�ւƐi�݂܂��B���̉~���̂��Ƃ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�~���Ƃ����܂��B�����́A���~���̓������������i�݂܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�}�̉E���ɂ́A�Q�����̃u���b�N�z�[���Ǝ��Ԏ����\����Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���b�N�z�[���ƌ��̋����̊W�́A�}�������悤�ɌX�������~���̕\�ʏ��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�ނƗ�������̂ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���b�N�z�[���̊O����u���b�N�z�[���\�ʂɌ���������A�u���b�N�z�[���\

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ŕ�����ꂽ���́A�u���b�N�z�[���\�ʂ��瓮���Ȃ��Ȃ�Ƃ����̂ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����A�u���b�N�z�[�������Ŕ�����ꂽ���́A���S�������������Ȃ��A����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�킿�A�u���b�N�z�[���̊O�ɂ͏o���Ȃ��Ƃ����̂ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@���Q�l�Q���@���̂̉^���i�u�����ߓ��_�ړ��v�Q�Ɓj

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ɂ͎��ʂ̂Ȃ����̉^�����Љ�܂������A���ʂ�L���镨�̂̏ꍇ�̋���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�̈��Ƃ��������ߓ��_�ړ����Љ�Ă����܂��傤�B�j���[�g���͊w�ł́A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̉^���͒�܂����ȉ~�O��������Ƌ����܂����A�����́A�����̉^����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������悤�ɁA�ȉ~�O���͎��ƂƂ��Ɉړ����邱�Ƃ��m���Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̈ړ��ʂ́A�ۓ��@�Ƃ�����@�ő��̘f���̉e���Ƃ��Čv�Z����Ă��܂���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���A����ł��P�O�O�N�ɂS�R�b�p�̍�������ł��Ȃ������̂ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ʑ��ΐ����_�ɂ��A���}�i�ɒ[�ȗ�������Ă��܂��j�̂悤�ɁA�ȉ~�O

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̋ߓ��_�i�����ȉ��F�̊ہj�������_�������ȗΐF�̊ۂŎ������̈ړ����v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z�ł��A���̍��������ɐ����ł���̂ł��B�Q�d���p���T�[�̊ϑ��ł́A����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ߐ��_�ړ�����ʐ����ΐ����_�̂�荂�����x�ł̌��ƂȂ��Ă���A���A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����A���̏d�͔g���˂̃G�l���M�[�����ɂ��O�����a�̌o�N�����́A���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ΐ����_�̗\������d�͔g���_�Ƃ���v����i�d�͔g���݂̊ԐړI�؋��j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ƌ����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ȃ��A�f�����g�̏d�͂ɂ���Ԃ̋Ȃ��肪���锤�ł����A���}�ł͂������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ă��܂��B�i�f�����g�̍���Ԃ̋Ȃ���͘f���̉^���Ƃ͊W���Ȃ��B�j

(b)�F���w�i���˂Ɩc���F���i�_�[�N�}�^�[�E�_�[�N�G�l���M�[�j

�����Ȋw�����ق̉F���R�[�i�[�̕Ћ��ɁA���}�Ɏ����悤�ȊŔI�Ȑ}���f�����Ă��܂��B���̐}�́A�F���c���̉ߒ���͎��I�Ɏ��������̂ł��B

�c���ߒ��̓r���ɉ~�`�̎ʐ^���}������Ă��܂����A���̊g��}���E�Ɏ����܂��B

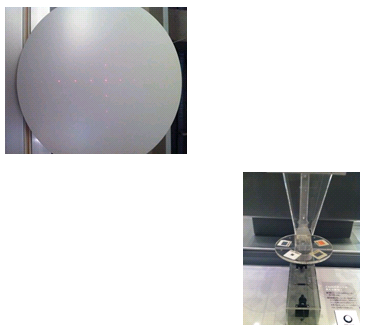

�E�}�Ɏ����}�́A�F���̉������炭��d�g�̋��x�̕��z��S�V�}�i���O���v�f�E�V�����W���u�S�V�}�v�Q�Ɓj

�Ƃ����\�����@�Ŏ��������̂ŁA�F���w�i���˂Ƃ����鍇���ʐ^�ł��B

���̓d�g�̋��x�X�y�N�g���͍��̕��˂̗��_�v�Z�Ƃ҂������v���Ă���A���̉��x����Ή��x 2.7 �x�ł���Ƃ̂��Ƃł��B�i���̈Ӗ��� ���̐}���R�j�F���w�i���˂Ƃ������܂��B�j�@�X�ɁA���̑S�V�ɂ킽�鋭�x���z���ɂ߂ċψ�ł���i�}�͍����֒����Ă���j���Ƃ�������Ƃ̂��Ƃł��B ���̂킸���ł͂��邪�A���̋��x�̂�������x��炬�Ƃ����A���݂̋�͂̑�K�͍\���Ɋ֘A���Ă��܂��B

���̐}�́A�n�b�u���̊ϑ����ʂƋ��ɁA��ʑ��ΐ����_�̒�N����F���c���̏d�v�ȍ�����^������̂ł����A����͂��������������邱�Ƃɂ��܂��傤�B

��ʑ��ΐ����_���瓱���o������t���[�h�}���������i�ڍׂ��u�t���[�h�}���������v�Q�Ɓj�́A�F���̑傫���� a (���� a =1 )�Ƃ��āA�ȉ��̎��ŕ\����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

��m�͕����ʂ��A���j�͉F�������R�i���j=0)�������F���i���j��0)���J�����F���i���j��0)�����A

�����́A�F�����Ƃ������A�_�[�N�G�l���M�[�i�S���m���Ă��Ȃ������I�ʁj��\���Ă��܂��B

(�E�}�́A�Q������Ԃ̘c�݂��R������Ԃ̋Ȗʂŕ\�������̂ł��邪�A���̋Ȗʂ̋ȗ��j�ɑΉ�����F����Ꭶ���Ă���B�������j���O�̐}�ł͂j�͈�l�ł͂Ȃ����߁A

�F���͈�l���Ȃ킿�j��l��O��Ƃ���l�������炷��ƁA�Q�����F���ł̋�Ԃ̋Ȃ��肾�Ƃ��Ă��������F����\���Ă͂��Ȃ��j

H0���n�b�u���萔�Ƃ���萔��

��͂̉������鑬�x v ����͂܂ł̋��� d �Ŋ����������ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���̒萔H0�̋t���́A�ȉ��̐}�̔j���Ŏ������悤�ɁA�F���N��̈�w�W�ƂȂ��Ă��܂��B

���̎��ɂ��v�Z�i�u�t���[�h�}���������̉��v�Q�Ɓj�����l�X�ȉF���c���̗l�q�����}�Ɏ����܂��B

�_�[�N�G�l���M�[���Ȃ��Ƃ����ꍇ�̖c���̗l�q�́A�ԁE�E�̐��ŕ\���ꂽ�o�܂�H��܂��B

�_�[�N�G�l���M�[���Ȃ��Ƃ����ꍇ�̖c���̗l�q�́A�ԁE�E�̐��ŕ\���ꂽ�o�܂�H��܂��B

�@ �Ԑ��́A�����F���ŕ����ʂ������ꍇ��\

���Ă��܂����A�����ɂ����͂������A�F��

�͈�U�͖c�����邪�A�Ō�ɂ͎��k���Ă���

���܂��i������r�b�O�N�����`�Ƃ����܂��j�B

�A �ΐ��́A�J�����F���ŕ����ʂ����Ȃ��ꍇ��

�@�@�@ �\���Ă��܂����A�����̈��͂����Ȃ��A�F��

�@�@�@ �͖c�����A���̑��x�͌��������A������

�@�@�@ ��葬�x�ƂȂ�܂��B

�@�@�B ���́A���̒��Ԃ̕����ʂŕ��R�ȉF���̏�

�@�@�@ ���ł����A��͂茸���c�����A�����͑��x��

�@�@�@ �O�ƂȂ�܂��B�i���̑傫���Œ�~�j

�����̂ǂ̏ꍇ�ł��A�F���̒a�����A���������P�O�O���N�ȓ��Ƃ������ƂɂȂ�A�ϑ�����Ă��� �ʼn�����͂��P�O�O�����N�ȏ�Ƃ������Ƃƍ��v���܂���B�]���A���̂��Ƃ����ł��A�_�[�N�G�l�� �M�[�Ƃ��ďЉ�����̕s���̃G�l���M�[�̑��݂�F�߂���Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�@�@�@�_�[�N�G�l���M�[�̑��݂�F�߂�ƁA�Ԏ��i���ꂪ���ݔF�߂��Ă���o�܂ł��j�⍕���̌o�܂�H��A���Ȃ킿�F���͉����c������ �邱�ƂɂȂ�܂��B�ha�^���V���i�A���n���Ȃ����F��̒��V�������j�ɂ�鉓���̋�͂̋�������Ɛԕ��ΈڂƂ������ۂ𗘗p���� �ϑ����ʂ���F���͉����c�������Ă��邱�Ƃ��A�ŋߖ��炩�ɂȂ��Ă��Ă���A���_�I�ɂ��ϑ��I�ɂ��A�_�[�N�G�l���M�[�̑��݂� �m���ł���ƌ��킴��Ȃ��̂ł��B

���ɁA�F���̕����ʂ́A�ϑ������V�̂������Ƃ����c�_�ł��B�̂���A��͒��̍P���̉�]���x���A�P�v���[�̖@���������悤�ɋ�͒��S���� �̋����ɏ]���x���Ȃ邩�ƌ����Ό����͂����ł͂Ȃ��A�قڈ��̑��x�ʼn�]���Ă��邱�Ƃ��m���Ă��܂����B���̌����́A��͑S�̂��� ����̗̈�ɉ������̕���������A�j���[�g���͊w�Ő��������ƌ����̂ł��B������_�[�N�}�^�[ �i���ɂ��ϑ��͂��Ƃ��A���̊ϑ���i�ł��m�F�ł��Ȃ��s���̕����j�ƌ����܂��B

��ʑ��ΐ����_��p����A���̃_�[�N�}�^�[�̗ʂ�����ł���̂ł��B�O��(a)�u���b�N�z�[���ŏq�ׂ����̘p�Ȃ��v���o���Ă��������B

�傫�Ȏ��ʂ����V�́i���ł��A��͂ł��A��͒c�ł��\��Ȃ��j�̌��ɉB�ꂽ�V�̂��A���̘p�ȂŌ����錻�ۂ�����

�̂ł��B������d�̓����Y�Ƃ����܂��B�ȒP�ȃ��f���ł��̌��ۂ��v�Z�i�u�d�̓����Y�v�Q�Ɓj�������̂����}�Ɏ����܂��B�E�͌�����

�����Ă���A�����d�̓����Y�Ƃ��Ă̌��ʂł��B���}�ŊD�F�Ŏ��������̂������ŁA�p�Ȋp�z�̏ꍇ�̂P�O�{�i�V�������c�V���g���a�́A

�������a�ɔ䂵�ɂ߂ď������j�j�ŕ`���Ă��܂��B

�D�F�̕����ɉB�ꂽ�����A���̕����̊O���ɁA�_��E�A�[�N��E�����O��Ɍ����邱�ƂɂȂ�܂��B�A

���Q�l��

���̘p�Ȋp�Ƃƕ����ʂl�̊W�́A�d�͒萔

�@�@���f�A���̒ʉߔ��a��R�Ƃ���ƁA

�@�@�@�@�@�@�@�@�@) �ƕ\����܂��B

�@ �@ ����̏����ȓ_�́A�Ⴆ�Α��z�̖T�Ɍ�����

�@�@�@ ���̈ړ��������܂��B���H���̊ϑ��Ɣ��N��

�@�@�@ �̊ϑ��ŁA���̂��ꂪ�A��ʑ��ΐ����_�̗\

�@�@�@ ������l�ƈ�v�����Ƃ����G�f�B���g���̊�

�����ʂ͗L���ł��B

�@�@�A �n���|�����|�w�i�����꒼���̏ꍇ�́A�}��

�@�@�@ ���Ă��Ȃ����A�����O��Ɍ����܂��B

�@�@�B �w�i�������S���炸���ɏ]���A�����̗���

�@�@�@ �̂Q�̃A�[�N��i���F�j�A�P�����̓_��

�@�@�@ �̌��������܂��B

�ƕ\����܂��B

�@ �@ ����̏����ȓ_�́A�Ⴆ�Α��z�̖T�Ɍ�����

�@�@�@ ���̈ړ��������܂��B���H���̊ϑ��Ɣ��N��

�@�@�@ �̊ϑ��ŁA���̂��ꂪ�A��ʑ��ΐ����_�̗\

�@�@�@ ������l�ƈ�v�����Ƃ����G�f�B���g���̊�

�����ʂ͗L���ł��B

�@�@�A �n���|�����|�w�i�����꒼���̏ꍇ�́A�}��

�@�@�@ ���Ă��Ȃ����A�����O��Ɍ����܂��B

�@�@�B �w�i�������S���炸���ɏ]���A�����̗���

�@�@�@ �̂Q�̃A�[�N��i���F�j�A�P�����̓_��

�@�@�@ �̌��������܂��B

���̂悤�ɁA�d�̓����Y���ʂ���͂���ƁA�����ɑ��݂���_�[�N�}�^�|�̗ʂ����߂邱�Ƃ��ł��A�X�ɂR�����I�ȃ_�[�N�}�^�[�� ���z��Ԃ��m�邱�Ƃ��ł��܂��B�S�F���I�ȃ_�[�N�}�^�[�̗ʂ́A�F���̑�K�͍\���̌`�����_�i���˗D��c���ƕ����D��c���̋��E �̎������S�F���̏d�ʂɂ�茈�܂�j�ŕ�����Ƃ����܂��B�ŋ߂́A�F���w�i���˂̉��x��炬����͂��邱�ƂŁA�����镨���i���f�j �̗ʂ͂��Ƃ��A�_�[�N�}�^�[�̗ʂ�����ł���̂������ł��B

��Q�ɂ́A�F���͕��R���A�͂��܂��Ȃ����Ă���̂��Ƃ����c�_�ł��B

�����ŁA�F���w�i���˂̐}���d�v�ȈӖ��������܂��B��ɏq�ׂ��d�̓����Y�Ɠ����̎�@��p���āA�F����Ԃ̋Ȃ��� ie �F���̋ȗ� �i���A���A�O�j�ɂ��A�F���w�i���˂́A���ł����x�̍����̈�(�U������ő�̃v���Y�}�̉�łQ�O�����N�ƌv�Z����Ă���j���ʐ^�� �傫�������邩�A�����������邩���v�Z���A����ƉF���w�i���˂̂���Ƃ��r���邱�Ƃɂ��A�F���̋ȗ����O���Ȃ킿��K=0 �ł��邱�Ƃ����������Ƃ����̂ł��B

���̂悤�ɁA�����̑S�ʃ�m�����肳��A�F���͕��R(��K=0)�ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ�A�ȉ��̎Z���� ���������܂�܂��B

���݂̉F���Ɋւ��鏔�ʂ́A��q�̂悤�ɁA�F���w�i���˂̉��x��炬�̉�͂ɂ�苁�߂��A���ʂƂ��ăt���[�h�}������������

�F���N��v�Z�ł��邱�ƂɂȂ�܂��B�ȉ��ɁA�v�l�`�o�q����Planck�q���i������̕����V�����j�̊ϑ����ʂ��L���Ă����܂��傤�B

| �v�l�`�o�q�� | Planck�q�� | |

| �F���N�� | 137�}2 ���N | 138.13�}0.58 ���N |

| �G�l���M�[�ʊ��Z�z�� (E=mc2) |

(���f�j4.4% (�Í������j23% (�Í���ٷށj73% |

(���f�j4.9% (�Í������j26.8% (�Í���ٷށj68.3% |

| �n�b�u���萔 | 71 Km/s/Mpc | 67.1 Km/s/Mpc |

�����镨�����S%���x�����Ȃ��A�F���͖��m�̃_�[�N�}�^�[�E�_�[�N�G�l���M�[�Ɏx�z����Ă���Ƃ��������I�����ɓ˂�������܂��B

�������āA�F�����r�b�O�o������P�R�V���N�O�ɋN�����Ɛ��肳��A�F���̐���オ�����A�r�b�O�o�����S�O���N��ɋN�����Ƃ���̂� �t���[�h�}���������Ă͂߂ċ��߂��Ă��܂��B�i�F���̐���オ����A�d�q�Ɨz�q�̌��т������A���Ȃ킿���f���`�����ꂽ���Ƃ���ƁA ���q�j�����̗��_����R�S�O�O���j�ł��邩��A���x�Q.�V���j�͖�P�O�O�O�O���̂W�A���Ȃ킿�傫�����P�O�O�O�O���̂W�̂Ƃ��ł���Ƃ����܂��B ������t���[�h�}���������ɓ��Ă͂߂�Ɩ�S�O���N�Əo�܂��B�j

�A

��ʑ��ΐ����_�ň�����{�������́A���̃A�C���V���^�C���������݂̂ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���̎��̒��g�͂P�O���A���������ʼn�͉��邱�Ƃ͂قƂ�Ǖs�\�ł���B����Ȏ��f���i����Ȍv�ʃe���\���ŕ\����鎞��j��

���Ă̂݉��������Ă���B���̐����Ȃ��Ⴊ�A�V�������c�V���g����t���[�h�}���������ł���B�O�҂���́A���̘p�ȁi�u���b�N�z�[��

���߂��܂ށj�E�����ߓ��_�ړ��Ȃlj��߁A��҂���́A�F���̖c���̉��߂Ȃǂ��s����悤�ɂȂ����B�ȉ��ɂ����̗�������B

��̃A�C���V���^�C����������g�ʃ��������ĕό`�����R=��T�ƂȂ�̂ł�������Ƃ̎��ɑ�����āA���̕ό`����B

���A���f���Ƃ��āA�ÓI�Ȏ���ŁA���Ώ̂̕���(�����ʁFM�j�̊O���̎�����l����B���l���Ă���O���ł͕������Ȃ��̂ł��邩��

�G�l���M�[�^���ʃe���\��T�ʃ�=0(�]��T=0)�ł��邩��A�l���Ă��鎞��͈ȉ��̎��ŕ\����邱�ƂɂȂ�B

[�U] ��ʑ��ΐ����_(1)�^���̘p��

�i��ʑ��ΐ����_�̕����I�Ӗ��A�֘A����p��E�����A���̐����̌����ɂ��Ă�����ʑ��ΐ����_��{�������Ă��������B)

(1) �V�������c�V���g��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���̎���̐��f���A���ʍ��W��p�����S�������� (u0,u1,u2,u3)=(ct,��,��,�Ӂj��p���āA�����ŕ\�����Ɖ��肵�悤�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���̉��肵���v�ʃe���\����p���Čv�Z�������b�`�ȗ����q�ʃ�=0������悤�Ɋ�f(r)�����߂�A�ړI�̎���̌v�ʃe���\����

���܂�B�U���͌�q(�u�V�������c�V���g���v�Q��)�Ƃ��āA���̓����́A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���̎����V�������c�V���g���Ƃ����Aa ���V�������c�V���g���a�Ƃ����B

���̎��̈Ӗ�����Ƃ���́A�V�������c�V���g���a a ��菬�������a���̈ʒu�ł́A���t�]�id(ct)2�̌W���͕������ɁAdr2

�̌W���͐������ɕς��j���A��X���F�����鎞��Ƃ͑S���قȂ鎞��ƂȂ�Ƃ������Ƃł���B�u���̘p�ȁv�Ő��������悤�ɁA���͂��̔��a���Ɉ������܂�

���̔��a�̒��֓��������͂�������o���Ȃ��Ȃ�B���̂��Ƃ��炱�̔��a�̒����u���b�N�z�[���Ƃ����B

(2) �����ߓ��_�ړ�

�ÓI�Ȏ���ŁA���Ώ̂̕���(�����ʁFM�j�̊O���̎���ł̉^�����������l����B���f���̓V�������c�V���g���̂��̂Ɠ����ł��邩��

�v�ʃe���\���͊��m�ł���B���̌v�ʃe���\���ŕ\����鎞��ł̉^���������́A�Ȑ��̌ʒ�����p���āA���̑��n�������� (��ʑ��ΐ����_��{�Q�Ɓj�ŕ\�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�����ɏo�Ă���N���X�g�t�F���L���́A�����Ȑ����W�̌����iex. ��hhi=(1/2)(��/��ui)log ghh etc : ��ʑ��ΐ����_��{�Q�Ɓj���g���A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�ƂȂ邩��A���n���������́A�ȉ��̂S�̘A���������ƂȂ�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�X�ɁA���f�̎�(���̉^���̏ꍇ�� ds2=0�A���_�̉^���̏ꍇ�́@ds2=�|d��2�ƒu���j�������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���̘A�����������������A���l�v�Z������A�R������Ԃł̎��_�̉^�������܂�B

���Ԍo�߂���Ƃ��Ȃ��R������Ԃł̎��_�̉^���ł���A���ԍ����O�Ƃ����āA�ȉ��̕������𐔒l�I�ɉ����悢�B�i�Q������Ԃł̎��_�̉^��

�ł���A�Ɓ���/2�ƒu�����E���o�@�p���̂Q����p����悢�B�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���āA���ɂ́A�Q������ԁi�R������Ԃ̕��ʁj�ł̉^�����l���A���̉�͉������߂悤�B���̏ꍇ�́A��Ɋ��ɏo�Ă��邪�Ɓ���/2 �ƒu���悢�̂ŁA(3)���͎����I�ɖ�������A

��L�̂T�̎��͂S�ɂȂ�B�X�ɁAds2=�|��d��2�i���_�̉^���̏ꍇ ��=1�A���̏ꍇ ��=0) �ƒu���ƁA

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

(9)����(7)���ɑ������ƁA

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

(8)���̔����������������ƁA�ϕ��萔�����Ƃ��āA

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�ł��邩��A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�����ŁAr = 1/x �Ƃ����ƁAd��/ds=hx2���l�����āA

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

������(10)���ɑ�����Đ�������ƁA

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

r�ƃӂ̊W�݂̂ɒ��ڂ��āA�����ɉ����ɂ͐��l���邵���Ȃ��B(�����̋ߓ��_�ړ��̏ꍇ�́A�Á��P�Ƃ���B�j

�����ł́A�X���ߎ���͉������߂Ă݂悤�B��(11)�ŁAx2�̍��͈�ʑ��Θ_�I��ʂł����Ĕ����ʂ䂦������ȗ�����ƁA�P�v���[�@����

�\���j���[�g���̕������ł���B���̉��� r = l/(1 + e cos�Ӂj�ł���B�܂����ꑊ�ΐ����_�ł̈����i�t= -GMm/r�AL=mc2{1-(V/c)2}-1/2 �A

�Ƃ��ăI�C���[���O�����W���������������j�ł́Ar = l/{1 + e cos(�ŃӁj�p�ƂȂ�̂ŁA���̓��ꑊ�Θ_�ł̉��ŋߎ�����ƁA

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�ł��邩��A(11)���́A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

cos(�ŃӁj�ɂ��Ȃ�������A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

cos(�ŃӁj�̌W�����r���āA

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�ߓ��_��cos��=�|1�̓_�ł��邩��A�Ӂ���+2��+�ӂ̂Ƃ��Ăыߓ��_�ɂȂ�Ƃ���ƁA

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���̎��ɐ����̊ϑ��f�[�^��������ƁA�����ߓ��_�ړ��p�͎��̂悤�Ȓl�ƂȂ�A���̘f���̐ۓ��������������ϑ��l�ɋɂ߂ċ߂��l�ƂȂ�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�����ł́A���̉^�����l���邩��Ads2=0�ƒu���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���Ȃ킿�A�����̋ߓ��_�ړ��Ő���������(8)(10)�ŁA��=0�ƒu����

���̎��͂��̂܂܁A���̉^����\�����ƂȂ�B���n���̎��́A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

r=f(�Ӂj�Ƃ��Ă̔����������Ƃ��Ă܂Ƃ߂�ƁA

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���̂����ꂩ�̎��𐔒l�ϕ�����A��������������B

�܂������ł��A�ߎ���͉������߂悤�B

(11')���̉E�ӂ��O�ƒu���������������̉��́A1/r = cos��/R (R:�ϕ��萔�j�ł��邪�A������ߎ��l�Ƃ��Č���(11')���ɑ������ƁA

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���̕������̓�����́A�����ŗ^������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

��ʉ��́A�����������̉��Ɠ�����̘a�ł��邩��A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���̉��́A��=0 �ŁA�����ŕ\�����_��ʂ�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���E�����Ƃ��āA�Ӂ���/2 �� r = r0 �Ƃ���ƁA

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

x=r sin�ӁAy=r cos�ӂƒu���ƁA

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�ł��邩��A�������� ie ��=��/2 �ł́A�����ƌ����̌����p�Ƃ́A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���_�I�ɁA�������������ia/R��0 ie r0���� & R��rmin) ����Ƃ̌X���������Ĕ��������́Ax=0(����or���̒��S�j�ŕ������a R0 = rmin �̈ʒu��ʂ�A�����̔��Ε������������ir0=0�A��= -��/2) �ŃƂ̌X����

�Ăт����ƌ������邩��A���̒��S���甼�a�q0�̈ʒu�������߂���̘p�Ȋp���́A�����Ɏ����悤�ɁA�V�������c�V���g���a a �̔��aR0�Ŋ������l�̂Q�{�ƂȂ�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���z�Ȃǎア�d�͏�̏ꍇ�V�������c�V���g���a a �͎����ŋߎ������̂ŁA���z�̃V�������c�V���g���a�� �A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�ƂȂ�Armin = Rsun �ƒu���ƁA���z�̕\�ʂ������߂Ēʂ���̘p�Ȋp�́A���̂悤�ɂȂ�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�O��(3)�łQ������Ԃ��Ȃ킿���ʂł̌��̋O�Ղ͋��܂������A��ʑ��ΐ����_�ł́u�d�͂ɂ���Ԃ��Ȃ���A���̋Ȃ�������Ԃ�����

���i����v�̂ł͂Ȃ��������B�ł́A���̋Ȃ��������ʂ͂R������Ԃłǂ�Ȍ`�����Ă���̂��낤���H�B�ȉ��ł́A����ɂ��Đ������悤�B

���l���Ă����Ԃ̐��f�́A�V�������c�V���g���� �Ɓ���/2 �̏ꍇ���l���A����ԕ����݂̂��l���Ă���ł��邩��A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���̐��f�́A�R�������(x,y,z)�ł́A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�ŁA���҂͕s�ϗʂƂ��ē����ł��邩��A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�]���A���̔�����ϕ�����A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���Ȃ킿�A�Q������Ԃ̕��ʂ̐l�Ԃɂ͊������Ȃ����ʂ̋Ȃ���́A�R������Ԃ̉�]�������ɂ��Ȗʂŕ\����A���̋Ȗʂ͉�������V�������c�V���g���a a �ɗ������ނ��A

�V�������c�V���g���a a ��菬�����͂Ȃ�Ȃ��B

�����Ȏ�(11')�̐��l�������߂Ă݂�Ε����邱�Ƃ����A�����̋O�Ղ��߂� r �̓V�������c�V���g���a a ��菬�����͂Ȃ�Ȃ��B�����������߂���͘p�Ȃ���

�ʂ蔲���邪�A�ɂ߂ċ߂���ʂ���́A�V�������c�V���g���a���ɗ������ށB�]���A�����i���j���V�������c�V���g���a���傫���ꍇ�́A

���̐��̕\�ʂŌ��͎U������邩�炱�̂悤�Ȃ��Ƃ͋N����Ȃ����A�ɂ߂ďd�����̏d�͂Ŏ��ȕ�����N�������ٓ_�܂Ŏ��k����ƁA���̓V�������c�V���g���a

�ɋz�����܂�A�����̌��͏o���Ȃ��Ȃ�̂ŁA���������i�ϑ�����j���Ƃ��ł��Ȃ��B���ꂪ�u���b�N�z�[���ƌĂ����̂ł���B

���̘p�Ȃ́A�����i�d�̓����Y�F���aR0�j�̊O���i���a�q�̈ʒu�j�������߂Ēʂ�ƁA�p�Ȋp�� �Ɓ�2a/R �ŕ\����邩��A�E�}�̂悤�ȊȒP�ȃ��f����

�l���悤�B�e��L���͐}���̒ʂ�Ƃ���ƁA

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

����A���̒��S��(x0,y0)�A���a��a0�A���S�ʒu���ir0,��0�j�A���\�ʂ̊e�_���i��,��)�Ƃ���ƁA

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

(x,y)�́A���̓����ł��邩��A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�����̊W������ƁA�d�̓����Y�ƂȂ鐯�i���a�q0)�̔w�ʂɂ��鐯�́A�n�����猩����p�x�i�d�̓����Y�ƂȂ鐯�̕������O�Ƃ���j���́A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�A���A��r/(L1+L2)�́A���̓����Ƃ������̏��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����s=0�@�̂Ƃ��́A��= -��0�`��0��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�����ɁA �@�@�@�@�@�@���d�̓����Y�̍ő�p�Ȋp���@�@�@�@�@�ӂ��O�`�Q�܂ŐU�点�āA�e�ӂŐ��̓����̓_�ł�����������ɑ��ă������߁A�i��0�{�ӁA���j���W�Ő}������A�`���Ɏ������}�ƂȂ�B�����A�d�̓����Y�A�n���ʒu�W���@�@

�@�@�@�@�@�@���d�̓����Y�����a���@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@���w�i�̐��̈ʒu�p�x���@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@���w�i�̐��̎����a���@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@

�F������l�������I�ł���(������F�������Ƃ����j�A���Ȃ킿�S������Ԃɂ�����Ȗʂ̋ȗ��iK�j�͂ǂ������ŁA�����i�F���S�̎��ʖ��x:��)�͈�l�ɕ��z���Ă�����̂Ƃ��āA

�F���̑傫�� a �����ԓI�ɂǂ̂悤�ȕω������邩���l����B�s�ϗʂł��邻�̐��f�́A�F���̑傫��:a�A�ȗ��F�j�Ƃ��āA���̂悤�ɕ\�킳���B���ȉ��Ō��܂�v�ʃe���\����

���o�[�g�\���E�E�H�[�J�[�̌v���Ƃ��������̐����͌�q����B(�u���o�[�g�\���E�E�H�[�J�[���v�ʁv�Q��)��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���ʍ��W��p�����S�������� (u0,u1,u2,u3)=(ct,x,y,z)�ɑ��āA�v�ʃe���\���́A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�����ׂ��������́A[�U](1)�Ő��������悤�ɁA���̕ό`�A�C���V���^�C���������ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

(a) ���b�`�e���\�� R�ʃ��i �ό`�A�C���V���^�C���������̍��� �j

�悸�A(1)�Ŏ������ό`�A�C���V���^�C���������̍��ӂ����߂悤�B���b�`�e���\���͎����ŕ\�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�N���X�g�t�F���L���́A�����Ȑ����W�̌����iex. ��hhi=(1/2)(��/��ui)log ghh etc : ��ʑ��ΐ����_��{�Q�Ɓj���g���A

�ȒP�ɂ��Ƃ߂邱�Ƃ��ł���B���Ԏ��ɑΉ����鎞�Ԑ������O�A��Ԑ����� i,j (i,j=1�`3)�Ə����ƁA

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�������g���ƁAR00�́A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���l�ɁA��ԕ����̃�iii�A��ijj�A��iij�����߁AR�ʃ�(�ʁ�0,�ˁ�0)���v�Z�i�����Ȃ�̂œr�����ȗ��j����ƁA

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���Ȃ킿�A���Ԑ���R00�y��Rij(i,j=1�`3)�́A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

����ŕό`�A�C���V���^�C���������̍��ӂ����܂����B

(b) �G�l���M�[�^���ʃe���\�� T�ʃ��i �ό`�A�C���V���^�C���������̉E�� �j

���ɁA�ό`�A�C���V���^�C���������̉E�ӂ����߂悤�B

�F���ɑ��݂��镨�����A�Î~�������S���̂ƌ��Ȃ��ƁA�G�l���M�[�^���ʃe���\��(�~���R�E�X�L�[��Ԃł�T�ʃ��AT�����j�́A

���̂悤�ɕ\�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

������

�@�@�@�@�@�@�@�@��L�����Ɏ�����T�ʃ�����ʉ����W�ŕ\���ƁA�S�����x�x�N�g�����Av(v0,v1,v2,v3)�Ƃ��āA���̂悤�ɏ�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ v^{\mu}v^{\nu}%2Bp g^{\mu\nu}) �~���R�E�X�L�[��ԁ� g�ʃ�=���ʃ�=(-1,1,1,1)���̏ꍇ�́A���̂��Î~���Ă���A���Ȃ킿 v(c,0,0,0)��

���邱�Ƃ��l������A��L�����̍s��ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�������ł낤�B

�~���R�E�X�L�[��ԁ� g�ʃ�=���ʃ�=(-1,1,1,1)���̏ꍇ�́A���̂��Î~���Ă���A���Ȃ킿 v(c,0,0,0)��

���邱�Ƃ��l������A��L�����̍s��ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�������ł낤�B

��L�E���̍s��́A�㎮�̗��ӂ�g�Ƀ����|����Ɠ�����B���ӂ�g�Ƀ�T�ʃ�=T�����ł���A�܂��E�ӂ� g�Ƀ�v��=v���A

�@�@�@�@�@�@�@�@g�Ƀ�g�ʃ�=�������ł��邩��A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ g_{\lambda\nu}v^{\mu}v^{\nu}%2Bp g_{\lambda\nu}g^{\mu\nu}=(\rho%2Bp/c^2)v^{\mu}v_{\lambda}%2Bp \delta^{\mu}_{\:\:\lambda}) �@�@�@�@�@�@�@�@�����ŗ��̂��Î~���Ă���A���Ȃ킿 v0=c�iv0=g00v0=-v0�j�Avi=0(i=1�`3)�ł��邱�Ƃ��l������A��L�E���̍s��

�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�������B�~���R�E�X�L�[��ԁ� g�ʃ�=���ʃ�=(-1,1,1,1)���̏ꍇ�͓��R���̂悤�ɂȂ��Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�����ŗ��̂��Î~���Ă���A���Ȃ킿 v0=c�iv0=g00v0=-v0�j�Avi=0(i=1�`3)�ł��邱�Ƃ��l������A��L�E���̍s��

�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�������B�~���R�E�X�L�[��ԁ� g�ʃ�=���ʃ�=(-1,1,1,1)���̏ꍇ�͓��R���̂悤�ɂȂ��Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�@���o�[�g�\���E�E�H�[�J�[�̌v�ʂ̏ꍇ�Ag00=-1�ł��邩��A�G�l���M�[�^���ʃe���\���Ƃ��āA��L�E���̍s�K�p�ł���B

���Ȃ킿�A���Ԑ���R00�y�ы�Ԑ���Rij(i,j=1�`3)�́A���o�[�g�\���E�E�H�[�J�[�̌v�ʁ@g�ʃ���K�p���āA

����獶�ӂƉE�ӂ����u���āA�ȉ��̕�������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���̂Q������A����������ŏI�I�ɁA�ȉ���

�F���c���̕�������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�����ɁA�� �́A��=8��G/c4�ł���A�܂�M=(4/3)��a3�ς��l�����āA�ȉ��̃t���[�h�}����������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�A�C���V���^�C���́A�Î~�F���i�c�������k�����Ȃ��F���j��M���Ă���A���̍��̖`���Ŏ���������

�Ƃ����ƁAp = �|(1/3)��c2 ���Ȃ킿���͂����ƂȂ�A�Î~�F�����ێ��ł��Ȃ��Ȃ�ƍl���A�F�����ƌĂ�鍀���������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���̍����������ƁA�t���[�h�}���������́A���̂悤�ɏC�������B(�Q�l�F���̏ꍇ�́AR=��T+4���ł���B)

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���ŁA�n�b�u���̖@���́A��͂̉������鑬�x���Ƌ�͊Ԃ̋������Ƃ͔��W�ɂ���A���̔��W�����n�b�u���萔H�Ƃ����B���̊W��

�F���̖c�����x�Ƒ傫�� a �̊W���̂��̂ł��邩��A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�F���_�Ō��ݗp����Ă���������́A�F�����������A�������ɕ��˃G�l���M�[�������������p�����Ă���B

���Ȃ킿�A���݂̃n�b�u���萔�� H0 �A�ՊE���x(K=0�A��=0�Ƃ����Ƃ��̌��ݒl�j����c�A���݂̕������x����c,0 �A���˃G�l���M�[���x����r,0 �Ƃ���ƁA�ȉ��̂悤�ɐ��������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F���c����_���鎮�́A��r�͋ɂ߂ď������̂Ŗ�������ƁA�ŏI�I�ɁA�����ŕ\�����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ɁA �@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�����x�p�����[�^��m�� �@

�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�����x�p�����[�^��r�� �@

�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�����x�p�����[�^��k�� �@

�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�����x�p�����[�^����k��

)

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�����Ŏ�����郶k�́A��k�����Ȃ�AK�͐��̋ȗ����Ȃ킿��Ԃ̋Ȃ���͋���(�����F���j�A��k�����Ȃ�AK�͕��̋ȗ����Ȃ킿��Ԃ̋Ȃ���͋�����Ԃ̑o�Ȗʁi�H�H�j�i�J�����F���j���A

�����āA��k���O�Ȃ�A�ȗ�K�͂O���Ȃ킿��Ԃ͕���(���R�ȉF���j���Ӗ�����B

�O��(c)�Ŏ������F���������̉��́A���̐ϕ��ƂȂ�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�ϕ����� ��1/(1-x2)1/2dx = sin x �A��1/(1+x2)1/2dx = sinh x ���Q�Ɓ������x=1/sin2(��/2) or 1/sinh2(��/2)������ΊȒP�ɉ����āA���̉��͈ȉ��̒ʂ�ƂȂ�B(�S�Ẵ����O�łȂ��������̉���

�C�ɂȂ���́A�����W�J�ʼn��������邻���Ȃ̂ʼn����Ă݂Ă��������B�j

| ������0 | ������0 | ������0 | |

| �J�����F���F��k��0 | |||

| ���R�ȉF���F��k��0 | |||

| �����F���F��k��0 |

�F�����������A da/d��=(��m/a+��k+����a2)1/2=�|�t�i�G�l���M�[�|�e���V�����j

����k=1-��m-�����ɗ��Ӂ��ƌ��Ȃ��A���}�̂悤�ȋ����Ƃ��ė����ł���B

��U/��a=0���A�ɑ�_�́A amax={��m/(2����)}1/3 �ƂȂ�B�F���̋����́A

���̋ɑ�_�� a �̐����ƁAUmax�̐����Ō��܂�B���Ȃ킿�A

�@�������O�ł́A a>0 �ɋɒl�������Ȃ��̂ŁA���ׂāA����l�܂Ŗc�����Ă����k���Ă��܂��B

�A�������O�ł́A a>0 �ɋɒl�����̂ŁAUmax���A���Ȃ�c���𑱂��A���Ȃ�c������k����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������O�ł��A ����l�ȏ�ɑ傫���ƉF�������Ȃ菬���������Ɏ��k����B

�B�������O�ł́A ��m���P�Ȃ�c���𑱂��A��m���P�Ȃ�c������k����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ��m���P�Ȃ�AUmax���O���Ȃ킿�Î~�F���ƂȂ邪�s����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���݂̊ϑ��f�[�^�ɂ��A��k��0�i�F���͕��R�j�A��m��0.27�A������0.73�i�F���͉����c���j�ł���̂ŁA ��\�̌v�Z����K�p���āA�F���̔N��́A��P�R�V���N�ƂȂ�B

�^���Ȃ킿�����̂Ȃ���Ԃ�`������d�͔g���l����B�����̂Ȃ��ꍇ�̏d�͏�̕������i

����ʑ��ΐ����_��{�������Ă��������B)�́A�����ŕ\�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���̎��́A�^�̓d����̕����� ��A�� = 0 �Ɠ����`�����Ă��邱�Ƃ���A����w�̂�炬 h�ʃ��̕ω����Ȃ킿

�d�͔g�������œ`�����邱�Ƃ������ɗ����ł��悤�B�܂����̌`�������ł��邩��A�d���g�Ɠ����悤�ɁAh�ʃ� �́A

�ȉ��̂悤�Ɏ��R�ix3�j�����i�s���镽�ʔg�ŕ\�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�d�͔g���d���g�Ɠ��l�ɉ��g��2�̕ɂ������AA11=�|A22�AA12=A21�ł���B

���ʏd�͔g�̎���v�ʂ́Aa+=h11=�|h22�ƒu���ƁAg11=��11+h11=1+a+

�ł��邩��A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�܂��Aa�~=h12=h21�ƒu���ƁA

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�����ɁA���W�ϊ��͈ȉ��̂悤�ɍs���Ă���̂ŁA�Q�Ԗڂ̏d�͔g�̐U���́A1�Ԗڂ̐U���Ƃ͂S�T���̊p���Ȃ��B(x1,)�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�ڍׂ͊������邪�A�d�͔g�̕��o���́A���̊������[�����g�̎��ԂɊւ���R�K�����̂Q��ɔ�Ⴗ��B�����Ŏ����ƁA

�A

���A���f���Ƃ��āA�ÓI�Ȏ���ŁA���Ώ̂̕���(�����ʁFM�j�̊O���̎�����l����B���l���Ă���O���ł͕������Ȃ��̂ł��邩��

�G�l���M�[�^���ʃe���\��T�ʃ�=0(�]��T=0)�ł��邩��A�l���Ă��鎞��͈ȉ��̎��ŕ\����邱�ƂɂȂ�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���̎���̐��f���A���ʍ��W��p�����S�������� (u0,u1,u2,u3)=(ct,��,��,�Ӂj��p���āA�����ŕ\�����Ɖ��肵�悤�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���Ȃ킿�A�v�ʃe���\���́A���ρE���ρi���ς͔��ς̋t�s��j���ꂼ��A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�A���A���� �� �̎��A����͕����̉e�������Ȃ��Ȃ蕽�R�Ȏ��Ȃ킿�~���R�E�X�L�[��ԁ��v�ʃ�ii=(-1,1,1,1)���ƂȂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�����A���� �� �ŁAg00�� �|1 ie f(r)�� 0�Ag11�� 1 ie h(r)�� 0 �ƂȂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

���āA��gij/��u0=0�ii,j=1�`3�Ai��j�j�ł���̂ŁA

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���b�`�e���\��R�ʃ��́A�O�łȂ������Ƃ��āA��f '=df/dr�Af '' =d2f/dr2��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���l���Ă��鎞��ł� R�ʃ����O�łȂ���Ȃ�Ȃ�����AR00��R11=R22=�O�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

R00��R11=�O���A1/2f ''+1/4f '(f '-h')=h '/r�ł��邩��A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

������AR22�ɑ�����āA��f '=df/dr��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���̐ϕ��́Ae-h = x �ƒu���ΊȒP�ɉ�����(�ϕ��萔 c = log c'�Aa=1/c')�A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�]���A���f�̎��́A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���̍��̖`���ŏq�ׂ��悤�ɁA���� �� �ŁA f(r)�� 0�A h(r)�� 0 �̏��������邩��A�ϕ��萔 b = ��+ h �� 0 �łȂ���Ȃ�Ȃ��B

�]���A���l���Ă��鎞��̐��f�̎��́Ab = 0 �ƒu���āA�ȉ��̒ʂ�ƂȂ�B���̎����A �V�������c�V���g���Ƃ����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�ア�d�͏�̏ꍇ�A�v�ʃe���\�� g00�́A�j���[�g���͊w�ł̏d�̓|�e���V����������p���āA���̂悤�ɋߎ��ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���͌��_�ɂ��镨���i���Ƃ��Α��z�j�̎��ʂ� M �A���L���͒萔�� G �Ƃ���ƁA

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�ł��邩��A����܂� a �Ƃ��Ă����V�������c�V���g���a�́A�ȉ��̔@���ɕ\�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�F������l�������I�ł���(������F�������Ƃ����j�A���Ȃ킿�S������Ԃɂ�����Ȗʂ̋ȗ��iK�j�͂ǂ������ŁA�����i�F���S�̎��ʖ��x:��)�͈�l�ɕ��z���Ă�����̂Ƃ��āA

�F���̑傫�� a �����ԓI�ɂǂ̂悤�ȕω������邩���l����B

�����ŋc�_����v�ʂ͉��L�������Ɏ����悤�ɃV�������c�V���g�v�ʂ̓��o�Ɠ��l�ɁA���w�I�ɓ��o�ł��邪�A�����ł͒��ϓI�ɗ����ł���悤�Ȑ��������Ă݂悤�B

�悸�ŏ��ɁA�R�����F�����S������Ԃ̋��ʁi�����F���j�ƌ��A���̂S�������ʂ��R������ԂɎˉe���邱�Ƃ��l����B�������A�S������Ԃ͐}���ł��Ȃ��̂ŁA

�R������Ԃ̋��ʂ��Q������Ԃ��Ȃ킿���ʂɎˉe���邱�ƂŐ��������悤�B

�E�}�̂悤�ɁA(x,y,z)��Ԃ̔��a R �̋��ʂ́i��,��)���ʂւ̗��̎ˉe�ϊ����l���悤�B�e��L���͐}���̒ʂ�Ƃ���ƁA���ʏ�ł́A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���̎ˉe�ʂł́A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

��̑�P�����̃� = 2 a cot(��/2)��������āA��̑�Q���ɑ���E��������ƁA

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�]���A(dl)2��(dl')2���r���āA

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���Ȃ킿�A(x,y,z)��(��,��)�ϊ��ɑ��A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�������āA

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�ȏオ�A�R������Ԃł̕����Ȗʁi�ȗ����O�j�Ƃ��̗��̎ˉe�ł���Q������Ԃł̉F���̐��f�̊W�ł���B

�R�������ʂ̃K�E�X�ȗ� K �́A K��1/R2�ł��邩��A��2/4R2��K��2/4�ƂȂ�B

���݂̂R�����F����Ԃ̔��a��R0(�Q�������ʂ̌��݂̍��W�E���a�E�ȗ�:��0�E��0�E��0�EK0)�Ƃ��āA

�C�ӂ̎����ɂ�����F����Ԃ̔��a��R(t)�Ƃ��Ă��邩��A�X�P�[���t�@�N�^�[a(t)= R(t)/R0������ƁA�F����Ԃ̖c���E���k�ł̓�,�ӂ͎��ԓI�ɕω����Ȃ�

����A��=2R cot(��/2)���A��=a��0�ƂȂ�B�]���A��=a��0�A��= a��0�ł�����AK=K0/a2�ł��邩��A�㎮�́A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���w�I�ɁA�R������Ԃ̋ȖʂŁA���̋ȗ� K = �|1/a2 ���l���邱�Ƃ��ł���̂ŁAK �ɐ����̋L����^���A�܂��A���ݒl�������Y�������ȗ����āA����I�Ɏ�����p���邱�Ƃ��ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���̎��ɂ��A��l�������I�ȉF����\�����Ƃ��ł��AK��0�@�Ȃ�R������Ԃł̕����Ȗʁi�F���j�AK��0 �Ȃ�R������Ԃł̕��R�ȋȖʁi�F���j�AK��0�@�Ȃ�R������Ԃł̊J�����Ȗʁi�F���j�ƂȂ�B

�ȏ�̘_�����S������ԂɊg������ƁA(x,y,z,w)��(��,��,��)�ϊ��ɑ��A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���̂悤�ɕϊ����ꂽ�R�������(��,��,��)�Ɏ��Ԏ��������ĂS������������ƁA�S��������ł̐��f�� ds2=�|(cdt)2+(dl)2�ł��邩��A�i�����̎��ɂ��킹�邽�߁A(��,��,��)���ix,y,z�j�ɏ��������āj�A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���̎������o�[�g�\���E�E�H�[�J�[�̌v���Ƃ����B�Ȃ��A����܂łɐ��������悤�ɁA���̎��́A���݂̋�Ԃ̍��W�ix,y,z)�ŕ\�킳��Ă���A

��������ݒl�ł���A���Ԃ̊��ł͂Ȃ����Ƃɗ��ӂ��ׂ��ł���B

�@�@�������@���o�[�g�\���E�E�H�[�J�[�̌v�ʂ̕ʕ\�� �@�@�@�@�@�@���o�[�g�\���E�E�H�[�J�[�̌v�ʂ́A�V�������c�V���g�̌v�ʂo�����������@�œ��o�ł���B��Ԃ̌v�ʂ��A �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ����ƁA���b�`�X�J���[(���b�`�ȗ�) R=-2/r2�Ed/dr{r/f-r}�������A�@R�����(=D)�A�Af(r)��0 @ r=0�̏����ŁA �@�@�@�@�@�@�����������������AD=6��/a2(�Ȃ� -1,0,1 �̒P�Ȃ镄���j�ƒu���Ȃ����āA(ds)2 =�|(cdt)2+(dl)2�ɑ������ƁA �@�@�@�@�@�@���̎���������B �@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@ ���̃��o�[�g�\���E�E�H�[�J�[�̌v�ʂ́A�ϐ��ϊ��ł������̌`�Ԃɕω�����B���� r/a��r �̕ϊ����s���A �@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�܂��Ar=��/(1+�ȃ�2/4a2)�@��x=��sin��cos��,y=��sin��sin��,z=��cos�ƁA��2=x2+y2+z2�� �Ȃ�ϊ����s���A �@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�ƂȂ�A�X�ɁA��/a���� �̕ϊ����s���A��ɐ}���瓱�o�������Ɠ����ɂȂ�B �@�@�@�@�@�@�@�@�@

^2=-(cdt)^2%2B\frac{a^2}{(1%2B\kappa\rho^2/4)^2}(dx)^2%2B\frac{a^2}{(1%2B\kappa\rho^2/4)^2}(dy)^2%2B\frac{a^2}{(1%2B\kappa\rho^2/4)^2}(dz)^2\hspace{40mm}\mbox{where}\hspace{40mm}\rho^2=x^2%2By^2%2Bz^2)

|

�t�[�R�[�U��q |  |

�W���C���z�C�[�� |  |

�g���\�������O |  |

�܂ڂ낵�̕� |  |

��� |  |

�d�q�_ |  |

���̋O�� |  |

HR�} |  |

�����E�T�C�N���g���� |  |

��ʑ��ΐ����_�T�v |  |

�f���q�W�����_�T�v |